Séquoia

Un nom qui éveille notre imagination, utilisé à toutes

les sauces (de la maroquinerie au camping, en passant par l'informatique

ou l'immobilier). Il évoque les grands espaces de l'Ouest américain,

les Indiens et surtout... les arbres géants.

Des arbres géants venus d’un autre âge, au delà des

deux mille ans d’histoire.

Certains séquoias toujours debout

aujourd’hui étaient déjà centenaires quand

Jules César entrait en Gaule. Une réalité qui nous

donne le tournis. Des arbres lointains aussi, la Californie (leur

sanctuaire naturel) c’est

bien loin pour la majorité des Européens…

Et puis un beau jour au coin d’un parc, sur un grand boulevard

ou au creux d’une forêt : c’est la rencontre… En

voilà un, oui c’en est un : un séquoia géant,

ici, près de chez vous! Oh bien sûr ils n’ont

pas deux mille ans comme leurs grands-pères, mais l’Europe

est truffée de séquoias, du Portugal à la Finlande,

et de l’Irlande à la Roumanie.

Des semences de séquoias seront ramenées dans les bagages

des voyageurs à partir

de la seconde moitié des années 1850, accompagnées

des récits extraordinaires sur le Nouveau Monde et ses démesures. Des

séquoias seront plantés un peu partout. Ils survivront

et grandiront, dans les jardins publics ou botaniques bien sûr,

et dans les jardins des demeures et manoirs de la Belle

Epoque : signes extérieurs

de réussite de la Révolution Industrielle.

Dans nos

jardins publics, le séquoia n'est souvent pas très loin.

Encore faut-il le reconnaître... © Marc Meyer

Dans nos

jardins publics, le séquoia n'est souvent pas très loin.

Encore faut-il le reconnaître... © Marc Meyer

|

Agés de 100 à 150 ans maximum, les séquoias géants européens ont

déjà fière allure. ©Patrick Bradane

Agés de 100 à 150 ans maximum, les séquoias géants européens ont

déjà fière allure. ©Patrick Bradane |

Cette adoption concernera surtout le séquoia

géant. Elle

fût d’autant plus facile que l’arbre peut très

bien se planter de façon isolée, tant d’un point

de vue ornemental que sanitaire : l’arbre est particulièrement

résistant. Bien qu'aussi apprécié, le séquoia

sempervirens, moins résistant au gel, verra son aire de répartition

limitée par ce facteur

(zones maritimes ou océaniques tempérées).

De nos jours ces séquoias pointent fièrement au-dessus

du paysage. Pour un œil averti, il est relativement facile de les

distinguer à l’horizon, même à une certaine

distance (les « chasseurs de séquoias » qui

alimentent régulièrement l’inventaire ne me contrediront

pas).

Les grands spécimens, âgés de

100 à 150

ans, peuvent atteindre des circonférences autour des dix mètres

et des hauteurs allant jusqu’à 50 mètres. Ils sont

d’ors et déjà les plus grands arbres dans plusieurs

pays d’Europe ou ils le deviendront dans les années à venir.

Les séquoias à feuilles d'if sont bien présents dans la moitié ouest

de la France. Ici un bel exemple à Pau (Square Besson). © Nathaly Perez

Malgré cette importation réussie, le séquoia géant

ne s'est jamais reproduit naturellement en Europe. Le sempervirens non

plus, si ce n'est par rejet de souche. Ce sont donc des arbres non invasifs,

ils ne représentent

aucun danger pour la flore indigène. Parcontre le séquoia

géant est un

formidable allié en matière d'absorption de CO2 :

imaginez un instant les tonnes de carbone stockées pour des centaines

d'années dans un tronc

de plus de 10 mètres de circonférence et de 50 mètres

de haut ! Aucun autre arbre ne rivalise avec lui en ce domaine.

Rappelons que chez eux en Californie, nos deux séquoias cumulent les

records. Le séquoia géant est la plus grande créature vivante au monde

(le plus grand arbre du monde en volume), et le séquoia sempervirens

est quant à lui le plus grand arbre du monde en hauteur (115,5 m de haut).

Ces arbres exceptionnels méritaient bien un site

Internet à eux tout

seuls. Peut-être croisez-vous tous les jours sans le savoir un

séquoia

géant sur votre chemin? J'espère que ce site vous permettra

de mieux les apprécier.

Un seul nom pour deux arbres...

Trois arbres différents (en comptant le métaséquoia)

partagent ce joli nom chargé d’histoire, nom qui évoque plus communément les deux

espèces

californiennes : le séquoia

géant

(sequoiadendron giganteum) et le séquoia à feuilles d'if

ou séquoia

toujours vert (sequoia sempervirens). Cette double dénomination

engendre une confusion que l’on retrouve dans plusieurs langues

(secuoya en espagnol, redwood en anglais, etc.). Nombreux sont

les livres, articles, sites Internet qui mélangent allègrement

les deux espèces, attribuant à l’une les qualités

de l’autre. Une page

de ce site vous permet d’éviter

ce piège.

Il faut dire que la classification botanique des deux arbres ne se fit

pas sans mal, avec plusieurs modifications successives à travers

les décennies. D’abord classés dans un même

genre botanique (sequoia), nos deux arbres ont désormais leur

propre genre distinct, tout comme le troisième larron, car il

y en a un : le métaséquoia (appelé aussi séquoia

de Chine).

Tout commence avec le séquoia sempervirens. C'est logique, c'est un

arbre côtier, les Européens l'ont rencontré bien avant son cousin.

D'abord appelé taxodium sempervirens (1824), il sera rebaptisé Sequoia

sempervirens par Endlicher en 1847. Bien que la chose soit parfois

contestée, il est en général admis qu'Endlicher aurait choisi ce nom

en l'honneur du chef indien (cherokee) Sequoya.

Sequoiadendron giganteum... âgé de deux mois!

Sequoiadendron giganteum... âgé de deux mois!

Après sa découverte de 1852, le séquoia géant se verra attribué toute

une série de noms successifs, en fonction du classement botanique de

l'arbre, ou du... patriotisme du botaniste!

Citons: Taxodium giganteum (Kelogg et Behr) - abandonné par

reclassification botanique, Sequoia gigantea (Torrey) - refusé

car déjà utilisé pour une sous-espèce de

sempervirens, Wellingtonia

gigantea (Lobb) - en l'honneur du vainqueur de Waterloo (Lobb

étant britannique!), fît scandale auprès des Américains (fraîchement indépendants), Washingtonia

californica (Winslow) - par réaction au précédent, refusé car

'washingtonia' désignait

déjà un palmier, Sequoia wellingtonia (Seeman)

- par tentative de compromis. Ce n'est qu'en 1938, soit 86 ans après

sa découverte, que Buchholtz mit tout le monde d'accord avec Sequoiadendron

giganteum.

Buchholz avait tout simplement démontré que les deux séquoias

ne faisaient pas partie du même genre botanique, tout en ayant bien

sûr des liens de

parenté.

L'histoire du métaséquoia est bien différente.

Connu seulement à l'état

fossile, cet arbre fût découvert en 1941, bien vivant, dans

la province de Sichuan en Chine. On le trouve désormais dans de nombreux

jardins publics. Proche du cyprès chauve, le métaséquoia a la particularité

de perdre son feuillage en hiver (contrairement aux deux autres séquoias). Bel arbre de croissance rapide, le métaséquoia est cependant loin d'atteindre les dimensions monumentales de ses deux compères californiens.

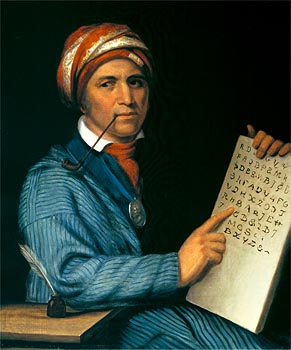

Sequoyah

Même si un doute subsiste quant à la motivation d'Endlicher

dans le choix du nom de séquoia, le nom du chef indien est désormais

associé au nom de l'arbre. Sequoyah est entré dans l'histoire pour avoir

créé l'alphabet cherokee. A partir de 1821, cet alphabet sera utilisé

par l'ensemble de la nation Cherokee. Il permettra la parution du premier

journal en langue amérindienne: le "Cherokee Phoenix". L'alphabet cherokee

sera également utilisé pour la rédaction de la Consitution Cherokee.

Déporté vers le "territoire indien", actuel

Oklahoma, Sequoyah quittera celui-ci pour se diriger vers le Mexique

où il décède en 1843. Le peuple

Cherokee n'apprendra sa mort qu'en 1845, soit deux avant qu'Endlicher

associe son nom aux plus grands arbres du monde. Il faut savoir qu' Endlicher

était non seulement botaniste mais aussi linguiste et grammairien.

Vu l'oeuvre accomplie par Sequoyah, le choix d'Endlicher paraît

d'autant plus évident.

Le futur : pas d'avenir sans racines...

En comparaison avec leurs cousins américains,

nos plus vieux séquoias

européens

ne sont finalement encore que des enfants. Nul ne peut dire aujourd'hui

s'ils atteindront les dimensions phénoménales que l'on

rencontre outre-Atlantique. Mais il semble bien que certaines parties

du continent présentent

des conditions optimales pour la croissance des séquoias. C'est

le cas de la façade ouest, du Portugal à l'Irlande, mais

aussi d'une large bande comprenant l'Alsace, le Baden-Wurtemberg et

la Suisse par exemple.

Dans l'Exotenwald à Weinheim en Baden-Wurtemberg, ces

séquoias géants ont franchi

les 50 mètres de hauteur.© Atropa

Dans l'Exotenwald à Weinheim en Baden-Wurtemberg, ces

séquoias géants ont franchi

les 50 mètres de hauteur.© Atropa La pluviosité joue un rôle

majeur dans l'épanouissement des séquoias. Les modifications

climatiques en cours seront déterminantes sur leur développement.

Dans les régions qui ont connu des sécheresses

à répétition ces dernières années,

les grands séquoias dépérissent parfois très

rapidement. C'est que les besoins en eau du séquoia augmentent

avec sa croissance : un grand sujet a besoin d'une quantité d'eau

très

importante. Sachant que son éspérance de vie est au delà des 2000 ans,

un séquoia de 100 ou 150 ans est un jeune arbre en pleine croissance

: il ne va pas l'interrompre. Le jour où ses besoins en eau dépasse

le niveau que peut lui apporter son envrionnement, l'arbre franchit un

seuil fatidique et le dépérissement

s'amorce.

Le séquoia géant récolte jusqu'à 25% de

l'eau dont il a besoin via son feuillage, ce pourcentage peut osciller

entre 30 et 40% chez le séquoia sempervirens (l'arbre du brouillard).

Les séquoias

possèdent un système racinaire en étoiles. Les racines

courrent à l'horizontale

sous la surface et captent les eaux de pluie dans un rayon pouvant atteindre

30 mètres avec une profondeur maximale d'1m50. Ces arbres ne possèdent

pas de racine centrale verticale qui leur permettrait d'aller pomper

l'eau plus profondément lors des périodes plus sèches.

Ces deux facteurs mettent nos séquoias en bien mauvaise posture

lors de sécheresses ou de canicules

prolongées.

Un autre aspect déterminant pour l'avenir de

nos grands spécimens découle

également du facteur racinaire, à savoir le type de surface

dans l'alentour immédiat

de l'arbre. Beaucoup de séquoias géants ont été plantés

en milieu urbain. Si les sols aux alentours sont bitumés et empêchent

l'eau de percoler jusqu'au racines courant sous la surface, l'arbre

est condamné à plus

ou moins court terme (le fameux seuil de croissance évoqué précédemment).

Le climat des Iles Britanniques convient

bien aux séquoias: ici au Jardin

Botanique de Benmore en Ecosse,

Le climat des Iles Britanniques convient

bien aux séquoias: ici au Jardin

Botanique de Benmore en Ecosse,

où pousse le plus grand séquoia géant européen

(54 mètres). Photo en provenance du site de Tim BekaertHeureusement pour eux et pour nous, il y a des séquoias

que l'implantation met à l'abri de ce

genre de mésaventures.

Ceux-là continueront leur

course vers le ciel. A quand les quinze mètres de circonférence?

Allez, je prends le pari : rendez-vous en 2025!

Retour |

|

|